Por Antonio Padilla Corona

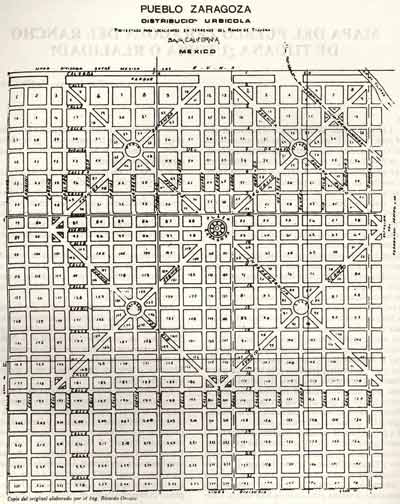

El 11 de julio de 1889 se firmó

el convenio que concluyó el litigio, que sobre los terrenos del

rancho Tijuana sostuvieron por largo tiempo los herederos de don Santiago

Argüello. A dicho convenio se le anexó un plano de fecha

15 de junio del mismo año, con el nombre de Mapa del pueblo Zaragoza

proyectado para localizarse en terrenos del rancho de Tijuana. Su elaboración

quedó a cargo del ingeniero Ricardo Orozco, inspector federal

de la Secretaría de Fomento, comisionado para informar sobre

la situación real de los proyectos desarrollados en Ensenada

por la International Company of México.

El propósito de este trabajo es

iniciar un estudio valorativo sobre dicho mapa, puntualizar en sus características

físicas y funcionales y destacar con particular atención

su significado y trascendencia para Tijuana. El tipo de explicación

que pretendemos abordar es la que se refiere a las intenciones que se

encuentran tras el hecho histórico, para conocer a los hombres

que forjaron esas ideas. No tenemos suficientes datos biográficos

del autor, pero tenemos una concreción de su pensamiento y, por

lo tanto, podemos acercarnos a conocer al hombre y al grupo al que pertenecía.

En nuestro caso particular, tenemos a la vista un plano que muestra

claramente una serie de características urbanas que identificamos

al relacionarlas con el momento histórico que se vivía

en la época de su elaboración, tanto en nuestro país

como en la Europa del siglo XIX; dichas características son:

a) La preeminencia visual de la plaza

Zaragoza, b) las cuatro plazas menores, c) las diagonales que dominan

fuertemente el conjunto, d) la línea divisoria entre México

y Estados Unidos, e) el río Tijuana, f) la avenida Internacional,

en la esquina superior derecha (esta última se sobrepuso al antiguo

camino que comunicaba a la vecina población de San Diego, California,

con el sur de la península y viene a constituir el único

elemento asimétrico en el plano que coincide con el eje de la

avenida Internacional), g) la vía del Ferrocarril Peninsular

y h) la estación de pasajeros del mismo un poco al sur.

Al respecto cabe preguntarse: ¿qué significado tenían todos estos elementos de diseño urbano? ¿Por qué no se trazó la nueva población en forma más sencilla similar al tipo americanizado, como se hizo en las poblaciones de Ensenada y Mexicali, Baja California y Nogales en Sonora? o ¿por qué no fue de tipo colonial, en el cual se asignaba un sitio preponderante a la iglesia en la plaza central, junto con otros edificios de gobierno? ¿Qué significado tenían las avenidas trazadas en forma diagonal? ¿Por qué la jerarquización entre la plaza central y las plazuelas secundarias? ¿Por qué de la nomenclatura tanto del plano en sí, como de sus calles, avenidas y otros elementos urbanísticos?

Al examinar el plano, lo primero que llama

la atención, además de las diagonales, es la extensa superficie

que abarca, casi 7.5 kilómetros cuadrados, comprendidos por un

rectángulo de 2,400 m x 2,900 m. El tamaño impacta aún

más cuando lo comparamos con los primeros planos de las poblaciones

de Ensenada, Mexicali y Nogales, proyectados en la misma época

que el de Tijuana.

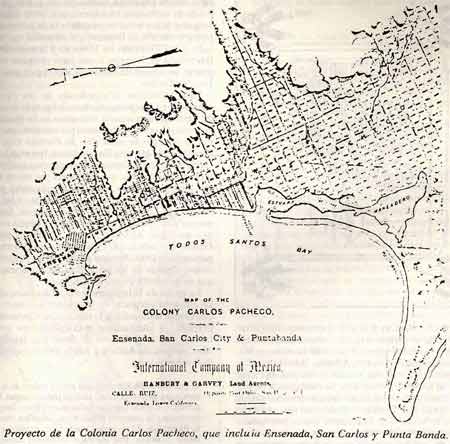

Refiriéndonos primero al plano

de Ensenada, su traza urbana se incluyó como parte de un proyecto

más amplio: el de la Colonia Carlos Pacheco, en el que también

aparecen El Ciprés, Maneadero y Punta Banda. Este proyecto fue

elaborado por el ingeniero civil norteamericano Richard J. Stephens,

que trabajó para la Compañía Internacional de México.

Cabe mencionar que Ensenada era capital del partido norte de la Baja

California desde 1882 y contaba a fines de la década con una

población de 1,280 habitantes. La porción del plano correspondiente

al pueblo de Ensenada cubre una superficie de cuatro kilómetros

cuadrados.

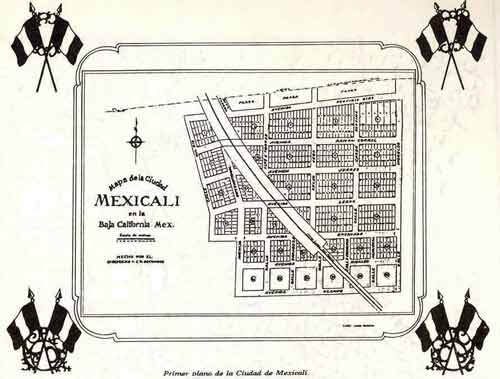

Con

respecto a la población de Mexicali, ésta fue distribuida

físicamente sobre una superficie menor al kilómetro cuadrado,

por el ingeniero estadounidense C.R. Rockwood, al inicio del presente

siglo. Su urbanización quedó tipificada dentro del modelo

urbano norteamericano, cuyas características principales son

la homogeneidad entre sus calles, avenidas y manzanas, sin rasgos visualmente

destacados, a excepción de la fuerte banda en diagonal, sobrepuesta

a la cuadrícula y que obedeció a la exigencia federal

sobre el derecho de vía del ferrocarril del Sur-Pacífico.

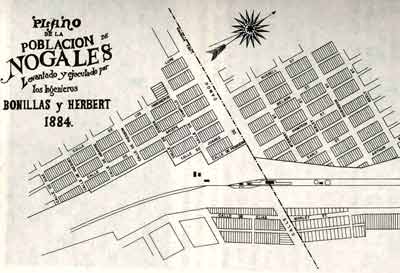

Finalmente, ejemplificamos con la población

de Nogales, Sonora, que sabemos surgió a consecuencia de la construcción

del ferrocarril a principios de la década de los ochenta del

siglo pasado. El primer plano que sirvió para su asentamiento

en forma organizada fue el elaborado en 1884 por los ingenieros civiles

Ignacio Bonilla, mexicano, y Charles E. Hebert, norteamericano. Dicho

plano es único en el contexto fronterizo por la peculiar característica

de haber sido elaborado conjunta y simultáneamente con el de

la vecina población homónima de Nogales, Arizona, Estados

Unidos. En su porción mexicana, su traza cubre una superficie

menor al kilómetro cuadrado. Se distingue, a su vez, por la cuadrícula

típicamente norteamericana, basada en la regularidad de calles

y manzanas, exenta de elementos urbanos que implicasen cierta jerarquía

o dominio visual. Cabe señalar que en la nomenclatura usada en

sus calles se asignaron tanto nombres de personajes o funcionarios a

nivel nacional como regional. Llama la atención que la calle

denominada Díaz, en honor del presidente de México, sea

una de las últimas en el plano con respecto a la línea

internacional, por cierto, también de muy corta longitud y por

lo mismo, de escasa importancia urbana.

Podemos darnos cuenta por lo anterior, que el proyecto para la nueva población de Tijuana fue mucho más ambicioso que los elaborados para el resto de las poblaciones mencionadas. Si comparamos su superficie con la de Ensenada, vemos que fue de más del doble y más de siete veces en relación con las de Mexicali y Nogales. Ello a pesar de que adolecía de la importancia político-naviera de Ensenada, el potencial agrícola del valle y río Colorado en Mexicali y la comunicación ferroviaria en Nogales como paso obligado entre el puerto mexicano de Guaymas y la región este de los Estados Unidos.

Para identificar el significado de los elementos

urbanos que componen el plano del pueblo del rancho de Tijuana, es necesario

ubicarnos en la época de su elaboración comprendida en

el período histórico nacional de la segunda reelección

de Porfirio Díaz como presidente de México. En esta época,

tres eran los tipos fundamentales de ideas que se manejaban en el país;

las ideas conservadoras, que pugnaban por volver al antiguo orden; las

ideas liberales, proclamadas por los jacobinos, descendientes de la

Reforma, y las de los positivistas, comprendidas en el sistema filosófico

promulgado por Augusto Comte en Francia a mediados del siglo XIX, importado

a nuestro país por Gabino Barreda en 1867 y adoptado finalmente

por el gobierno de Díaz. Aunque sea brevemente, mencionaremos

algunas de las circunstancias históricas en las que surgió

dicha doctrina en México.

En época de la Independencia, el

tradicionalismo y las clases privilegiadas de la colonia, iniciaron

el choque contra la filosofía de la ilustración. Cincuenta

años después, el jacobinismo mexicano, cuyo principal

triunfo fue en la Guerra de Reforma, terminó con Maximiliano

de Austria y con la última esperanza de los conservadores.

El

partido de la Reforma era amo y señor de la nación mexicana;

pero ésta no era sino un país en ruinas. Ruina y desolación

era lo que por todas partes se encontraba. El desorden y la anarquía

reinaban en todos los rincones de la República. El vencedor

necesitaba establecer nuevamente el orden. Era menester establecer

dicho orden, después de más de medio siglo de desorden.

Obtenido el triunfo era imprescindible afianzarlo y para ello era necesaria una filosofía de orden, que no requería ser inventada, pues ya existía, esta filosofía fue el positivismo. Por otro lado, una vez que la burguesía mexicana alcanzó el poder con Porfirio Díaz, se encontró con que tenía que enfrentarse a los viejos liberales anticatólicos que veían al nuevo grupo como otro grupo más en el poder.

Los positivistas mexicanos tuvieron que seguir enfrentándose

a las ideas que pugnaban por el viejo orden, sostenidas por los grupos

conservadores. También tuvieron que enfrentarse a las ideas

del liberalismo, a los jacobinos, que no aceptaban el nuevo orden.

No obstante las circunstancias, el gobierno de Díaz decidió

establecer el nuevo orden, pero ya no el de la autoridad que se apoya en la tradición,

el tiempo y la historia, sino un orden que tenga como base la propia

libertad del hombre mismo.

Lo que se quería era orden y el positivismo fue utilizado al

servicio de ese orden.

El

positivismo se transformó en una doctrina neutra, que hablaba

del orden social, pero al mismo tiempo decía no intervenir

ni atacar ninguna idea, lo mismo fuese ésta católica

o liberal.

Este ideal

no pasó de ser una utopía, ya que poco después,

La burguesía mexicana, enemiga como toda burguesía,

de la violencia física, hizo violencia espiritual, sirviéndose

del positivismo como instrumento. Justificó sus propios privilegios

y los defendió por medio de la filosofía positiva. Cuando

el convencimiento doctrinal fue insuficiente, la burguesía

mexicana, una vez dueña del poder, utilizó los métodos

que antes había repudiado cuando los aplicaron en contra de

ella: la violencia física.

(*) Fuente:

Historia de Tijuana, edición conmemorativa del centenario de

su fundación, capítulo IV, Tomo II, Universidad Autónoma

de Baja California, Centro de Investigaciones Históricas UNAM

UABC, Tijuana, Baja California, 1989.

Sin

embargo, hubo una primera etapa (1877-1896) en que el gobierno porfirista

se caracterizó por buscar la pacificación, conciliación,

evolución económica y estabilización en general.

Es en esta etapa y en ese espíritu optimista hacia el futuro,

cuando el mapa del pueblo Zaragoza se concibió y fue oportunidad

para dar representación gráfica al ideal positivista que

dejó en él su huella y al mismo tiempo logró reflejar,

genialmente, el afán por la nueva libertad. Uno de los primeros

significantes que se aprecian en el mapa es el rechazo en el punto de

partida, del retorno a la tradición histórica, tipificada

por el modelo hispano-colonial y formada por una cuadrícula en

cuyo centro se asentaba, tanto el poder religioso como el civil; también

se dejó de lado la homogeneidad indiferente y hasta cierto punto

irreflexiva, representada por el modelo liberal-norteamericano, en cuya

cuadrícula no aparece ninguna jerarquía visual, a excepción

de una calle que la atraviesa pero sin sentido alguno.

Modelo de la ciudad norteamericana. La ciudad monetizada.

En

relación con este último modelo hay que recordar que

la cuadrícula de calles y manzanas apareció en la antigüedad

con Hippodamos y el racionalismo griego; luego la utilizaron los romanos

por razones militares y por necesidad de la colonización, como

la hicieron después los españoles en América.

En Grecia, Roma y en Hispanoamérica, la cuadrícula,

hasta cierto punto monótona, se enriquecía y se llenaba

de vida con la existencia de centros cívicos dominantes: el

ágora, el foro, la plaza mayor. En el modelo norteamericano se volvió a emplear la cuadrícula,

pero por motivos exclusivamente de utilidad y de especulación

con los terrenos. Es una fórmula que da oportunidades de circunstancias

análogas a todos los predios; la comunicación se resuelve

con una vía única que se extiende indefinidamente. En

la mayoría de los casos se usó la traza perpendicular,

con aridez y monotonía, consecuencia de un espíritu

estrictamente utilitario y por lo mismo sin vida. El trazo se extiende

árido e igual, sin centro dominante. Las calles son todas iguales

para de esta manera poder cotizar igualmente. Cuando la repartición

del terreno es desigual, es porque domina la función (un río,

una montaña, una vía férrea). Cuando la repartición

es igual, es porque sólo cuenta la pura posesión indiferente

de la función. Cualquier otra solución funcional que

no hubiera sido la simple cuadrícula, habría dañado

a los intereses de los especuladores.

En cambio, en el plano Zaragoza se parte de un orden racional, positivista, y según éste, basado en la libertad del hombre; orden con un sentido indicador de avance y progreso. Se parte no del presente como lo ejemplifica el ideal norteamericano sujeto a necesidades pragmáticas; ni del pasado como lo representó la tradición hispano colonial, sino del mismo futuro, como una meta particular basada en la razón, no como aventura.

Las diagonales vienen a significar la

manifestación perfecta de este nuevo orden y nueva libertad

con alcance humano; lo integran todo, como los brazos de un gran árbol

que unen a las hojas más distantes con el tronco principal.

Asimismo, significan una nueva alternativa a la libertad de acción

con respecto a los modelos norteamericanos e hispano-colonial, que

se caracterizan por restringir el movimiento a dos direcciones independientes

una de la otra y formando ángulos de noventa grados. Es decir,

estamos ante un esquema bidireccional de carácter estático.

En cambio, la diagonal conjuga las fuerzas perpendiculares vertical

y horizontal; es la conjunción dinámica de ellas; es

su alternativa a la acción y al movimiento.

Es sorprendente la similitud del mapa

Zaragoza con la Utopía de Tomás Moro, ambas

están pensadas:

de

acuerdo con un plan en el que no interviene el azar. Una sola mente,

una sola razón las ha hecho, por esto no hay la imperfección

de lo que se va acumulando. . . Aquí todo ha sido construido

de acuerdo con un plan racional. De ahí su perfección

y sencillez. . . Esas viejas ciudades, que no fueron al principio

sino aldeas, y que, con el transcurso del tiempo han llegado a ser

grandes urbes, están, por lo común muy mal trazadas

y acompasadas si las comparamos con esas otras plazas regulares que

un ingeniero diseña, según su fantasía, en una

llanura. . . De eso se trataba, de construir un nuevo mundo de acuerdo

con la fantasía, diseñado en una llanura sin obstáculos,

es decir, sin historia, sin tradición, sin comunidad, sin compromisos

con los otros. Este mundo sólo podría estar en el futuro.

En éste, el hombre podía ser aquello que no había

podido ser. El futuro es el campo de la fantasía, la imaginación,

lo que aún no es y por lo mismo, puede ser en infinitas posibilidades.

Esta

y otras “utopías” que representaron teorías

urbanísticas tuvieron su expresión más elaborada

en el Renacimiento europeo de los siglos XVI y XVII. Sin embargo,

el hallazgo de planificar una ciudad como obra de arte de inmediata

percepción visual se dio hasta tres siglos después,

en el barroco tardío y el neoclasicismo. Esta concepción

urbana de carácter puramente abstracto, es decir, basada en

un ideal, sólo se interesó en lo que debería

ser la ciudad y no lo que en realidad representaba.

Paralelograma de Owen.

La perspectiva

-herencia del Renacimiento-, fue el instrumento ideal para el trazado

y composición de las nuevas ciudades. El mejor y más

bello ejemplo fue el Paris del barón de Haussmann, a mediados

del siglo XIX en el que con sus grandes avenidas radiales, se formaron

conjuntos de sorprendente amplitud y monumentalidad. De la concepción

plana bidimensional que se tenía anteriormente de la ciudad,

se descubrió gracias a la perspectiva, la tridimensionalidad

del espacio al percibirse en su profundidad.

Las diagonales del Mapa Zaragoza conllevan

la perspectiva; la uniformidad supedita lo particular a la ley del

conjunto; nada perturba la continuidad de sus líneas que enfocan

hacia la plaza monumental. La perspectiva suponía la contemplación

del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único

que abarca todo el conjunto, pero a diferencia de la concepción

del barroco y del neoclasicismo europeo, en que a través de

la perspectiva se manifestaba el poder humano o del príncipe,

en este proyecto de traza urbana, la visión focal o centralista

coincide con el ideal libertario personificado en la figura del general

Ignacio Zaragoza, campeón de la lucha por la emancipación

mexicana del tutelaje extranjero. La nomenclatura de las avenidas

refuerza aún más este significado de libertad, al darse

a éstas los nombres de los principales actores que a través

de la historia se distinguieron en esta lucha, desde la época

de la Independencia hasta la Reforma.

Es interesante observar, como otras

manifestaciones del afán ordenador, la colocación alfabética

de la nomenclatura en las avenidas, y numérica en las calles. Así,

de poniente a oriente tenemos las avenidas Allende, Bandini, Corona,

etcétera; y de norte a sur, las calles la, 2a, 3a y siguientes.

El mapa responde al tipo de ordenación perspectivista, en cuyo

punto focal se localizó la plaza monumental, dedicada a servir

de marco, con toda seguridad, a la estatua del libertador que da nombre

a este proyecto urbano.

De

la plaza Zaragoza surge el nuevo orden, la nueva libertad, de aquí

parte todo lo que conforma el conjunto y es la razón de su

ser. Todo está dispuesto de acuerdo al plan. Se conjugan así

el afán de magnificencia propio del urbanismo neoclásico

europeo y el deseo de exaltar el nuevo orden de carácter centralista,

vértice de todo el sistema político mexicano imperante

en esa época.

Avenida de la Opera en París.

Monumento de Zaragoza.

El

mapa del pueblo Zaragoza, proyectado para localizarse en los terrenos

del rancho de Tijuana, Baja California, México, representa

un ejemplo del orden positivista mexicano idealizado en un proyecto

urbano, posiblemente único en el país, en el que tomó

forma la utopía de los inicios del porfiriato, cuando se creyó

posible liberarse de las ataduras del pasado para emprender la ruta

del dogma del progreso sin límites, pletórico de promesas

para la totalidad de los ciudadanos.

La soledad del norte de la península

californiana, frente al poderoso país vecino, fue el marco

que permitió proyectar esta utopía que incluso imaginó

una llanura libre de obstáculos, propia para una gran ciudad,

donde la realidad impone condiciones inadecuadas al desarrollo urbano.

No obstante, las causas que originaron el proyecto fueron reales -entre

otras el intenso crecimiento poblacional de San Diego, California,

como consecuencia de la introducción del ferrocarril-, tan

concretas que hoy, a casi cien años de la elaboración

del plano, constatamos día a día el incontenible desarrollo

de la ciudad que sobrepasó aquella fantasía inicial.

Sin embargo, en la esencia de Tijuana

se siguen mezclando la utopía y la realidad, los sueños

y las realizaciones, tal como aparecen mezclados en su configuración

urbana los rasgos que dejó la utopía modificados por

la realidad: desaparecieron las diagonales, las glorietas, la plaza

principal y tres cuartas partes de su trazo original, pero en el corazón

de la Tijuana actual siguen vigentes las primeras calles y avenidas

e incluso algunos nombres de éstas, tal como aparecieron en

el proyecto original del pueblo de Zaragoza.

Y estos signos perennes, constituidos

por las calles del centro de la ciudad, simbolizan otra realidad más

profunda, nuestra propia permanencia como verdadera mojonera, no la

de granito que aparece en las viejas postales y que aún está

enhiesta ahí, sino la recia mojonera del espíritu, que

implica nuestra responsabilidad histórica de hombres de frontera,

fincados en los valores de nuestra cultura y abiertos a la universalidad.

Bibliografía y fuentes consultadas

Chueca Goitia. Fernando. Breve historia del urbanismo, Madrid: Alianza Editorial. S.A. 1985.

Mapa

de ambos Nogales (1884). Copia en el archivo del Centro de Investigaciones

Históricas UNAM-UABC.

Mapa

de la ciudad de Mexicali (1903). Copia en el archivo del Centro de Investigaciones

Históricas UNAM-UABC.

Mapa

del pueblo de Zaragoza. Copia del archivo del Centro de Investigaciones

Históricas UNAM-U ABC.

Martínez

Zepeda. .Jorge, “Ensenada de 1882”. En Visión histórica

de Ensenada. Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC,

1982.

Moro.

Tomás. Utopía, México: Editorial Porrúa,

1985.

Muñoz Morales, Ma. de los Ángeles. Tablas cronológicas de la historia de México. México: Promotora Suárez Muñoz. S.A. 1964.

Piñera

Ramírez, David (coordinador). Historia de Tijuana.

Semblanza general. Tijuana: Centro de Investigaciones Históricas

UNAM-UABC, 1985.

Olguín

Hermida, Jorge. Proyecto de la colonia Carlos Pacheco. “Semblanza

de Ensenada”, en Panorama Histórico de Baja California.

Tijuana: CIH UNAM-UABC, 1983.

Walther

Meade, Adalberto. El Distrito Norte de la Baja California. Mexicali:

UABC. 1986.

Wheelock.

Walt. “The Sad Tales of the FCBC” en Brand Book number one.

U.S.A.: The San Diego Corral of the Westerners, Ray Brandes editor,

1968.

Zea, Leopoldo. El positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia. México: FCE, cuarta reimpresión, 1984.